山崎断層

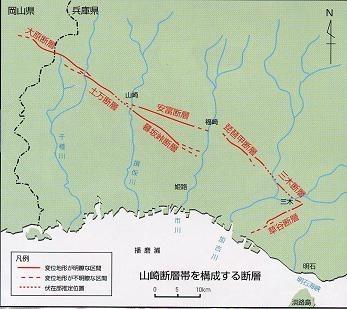

山崎断層帯は、那岐山(なぎせん)断層帯、山崎断層帯主部、草谷断層の3つの起震断層に区分されます。

山崎断層帯主部は、岡山県美作市から兵庫県三木市に至る断層帯で、大原断層・土万断層・安富断層及び暮坂峠断層までの北西部と、琵琶甲断層及び三木断層の南東部に区分されます。(地震調査研究推進本部・地震調査委員会)

総延長79キロメートルの左横ずれ断層で、確実度1(活断層であることが確実なもの)、活動度B級(平均変位速度値:1000年あたり0.1メートル以上1メートル未満)の活断層です。

【活断層…約200万年前の、地質学でいう第四紀に入ってから活動し、その後も活動が続いて、今後も活動する可能性がある断層】

山崎断層は、西暦868年(平安時代)の播磨地震(マグニチュード7以上)の際に活動したと古文書(日本三大実録)に記されています。以来1000年以上も大きな被害地震を起こしていないといわれており、近い将来に内陸地震が発生する可能性が高いと指摘されています。

1978年から1987年の10年間、山崎断層帯で「地震予知テストフィールド計画」が実施され、安富町に観測坑道を設け総合観測が行われました。観測中の1984年(昭和59年)には、山崎断層地震が発生し、いくつかの前兆らしき現象があったことが後で判りました。

阪神・淡路大震災後の1996年に安富町安志地区(安富断層)と山崎町青木地区(土万断層)においてトレンチ調査が行われた結果、安富断層においては、24000年前以降にも繰り返し活動してきたことが判明し、地層の変位などから、活動間隔はおよそ千数百年から二千数百年とみられるなど明らかになりました。(兵庫県:地域活断層調査)

地震について詳しく予知することは、現状ではまだ可能となっていませんが、観測機器の設置や地震活動及び活断層の調査研究が一層推進されることにより、近い将来、より詳しい地震活動の把握が可能となる予定などから、発生予測につながることが期待されています。

宍粟市における地震観測施設

| 種類 | 設置場所・所管 |

|---|---|

| 地震計 (高感度地震観測施設) |

|

| 地震計 (広帯域地震観測施設) |

|

| 地震計 (強震観測施設) |

|

| 震度計 |

|

- この記事に関するお問い合わせ先

-

宍粟防災センター

〒671-2576

宍粟市山崎町鹿沢65番地3

電話番号:0790-63-2000

ファックス番号:0790-63-3300

更新日:2019年03月15日